・1月の読み流しの第2弾として、新春の決意の1つに考えてもよさそうな整理・整頓についてピックアップしてみました(年末は整理なんて気分になれなかったでしょうから)。

技術的な、効率化を追及した「整理術」は多く出版されています。

その中、常識的なコラムがありましたので参考に供します。

・とは言え、整理というのはどうも属人的要素が強いような気がします。

寄ってきた環境、性格など様々あって、それが整理の基になっており、こうすべきとの一律的な側面から処理すべきものではないように思います(ご存知の様に血液型からの議論もあるくらいです)。

・また、生まれ変わったようにキチンとすることは難しく、そのうえ続けられず後悔するものだけに、当たり前のことを当り前程度でよいのかもしれません。

最近のこれに近い話題ではベストセラー「東大合格者のノートは必ず美しい」があります。

与えられた情報を解りやすく整理できる処理能力は整理の基本を突いていると思います。

・要は、整理が自分の仕事を少しでも楽にすることに意味があるのでなければ、誰も取り組みません。

例えば、雑然としていたために何か重要なものをなくした、どこにあるのかわからなくなった経験はありませんか。これは折角の仕事の流れを中断し、効率を悪化させます。

乱雑でも必要なものが手元にあって、すぐ出せることが最低条件です。

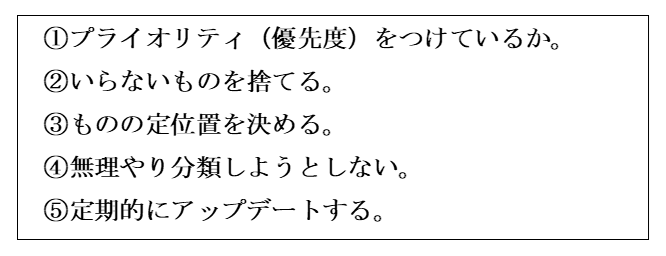

・前置きが長くなりましたが、整理についてこれだけは押さえておいたほうがよいシンプルな共通ポイント5つを示しておきます。

この考え方のどれを、どう使っていくかは、各自のやり方でよいと思います。学生時代の自分の部屋を回想すると、自然と当てはめているのがあるでしょう。

パソコンでのデータファイルにも適用できますね。

・コンサルを入れて企業全体で取り組む業務効率化、情報有効活用、環境整備等の問題解決のための「ファイリング・システム」があります。

書類を溜めないと不安な人や重要度レベルが他人と異なる人など感度の同一性、共有性の基本のところが難しく、結局上手くいった話はあまり聞きません。

・整理上手の人のパターンを周りが真似て行って、それが一般化するのが実践的なのかもしれません。

皆さんが仕事の効率化を考えた時に、1つの手段として思い出していただければ十分です。

以 上